|

百年浮华——太原历史文化遗存扫描

第六部:傅作义的守与弃——小北门 |

|

1937年11月6日清晨,沿同蒲铁路南下的板垣征四郎带着一路的硝烟来到太原城外,一座壮丽的古城出现在他的面前,薄薄的雾蔼中,可以遥遥望见城墙上整齐排列的雉堞和两座宏伟的城楼。板垣征四郎无暇欣赏这幅美丽平和的画卷,迫不急待地命令日军第五师团发起攻击。一枚枚炮弹带着尖厉的呼啸声飞向太原古城,在城墙周边升腾起一团团黑色的烟雾,随军记者拍摄下了这一场景,不久,日军向太原小北门发起攻击的照片出现在了日本的报纸和画报上。 |

|

|

|

日本报纸关于太原保卫战的内容。左上图为日军炮击小北门;

右上图日军大场部队向东北角楼发起进攻;左下图为准备发起攻击的日军大场部队,远处背景为太原东南角楼 |

|

|

日军炮击太原 |

|

做为太原唯一幸存到今天的城门,小北门的历史可以追溯到六百余年前。明朝初年,明太祖朱元璋为了加强中央集权,把各地的军权掌握在皇室手中,先后将他的二十四个儿子册封为王,朱元璋的第三子朱棡被封为晋王,驻节太原。公元1376年,晋王朱棡在前往太原就藩就前,派遣他的岳父谢成对宋建太原城进行大规模的扩建。为了防范北方残元势力的南侵,太原被营建为当时全国一流的城池,城垣周长二十四里,墙高三丈五尺,共开八门,北曰镇远、拱极,俗称大北门、小北门,南曰迎泽、承恩,也就是民间所谓的大南门和新南门,东曰宜春、迎晖,俗称大东门、小东门,西曰振武、阜成,俗称水西门、旱西门。这八座城门上,均修建了宏伟的城楼,其形制,大多为三层四重檐。而城垣的四个角上,还修建了用于加强防御的角楼,高大稳固,气势逼人,成为这座古城的地标。 |

|

|

|

太原小北门(拱极门)城楼 |

|

|

俯瞰太原古城,本图由dingdangmaook搜集并标注 |

|

冷兵器时代的城墙,犹如坚实的铠甲和盾牌,护佑着城中百姓的安全和尊严。扩建后的明代太原城,先后遭遇了鞑靼骑兵的铁蹄、李自成农民军的烽烟和八旗军队的“西洋神炮”。到了1937年,人类已经全面进入热兵器时代,但太原的城墙并没有退出历史舞台,它又成为晋绥军保卫太原的最后一道防线。

继娘子关失守之后,忻口也全线撤军,孤城太原屏障尽失,在战斗力强健的十万日军的会攻之下,太原的失守只是时间问题。傅作义也明白阎锡山为什么不顾第二战区副司令长官卫立煌、黄绍竑以及中共代表周恩来的反对,执意保卫太原——一败再败、失守山西半壁河山的阎锡山已经别无选择,做为山西的省会,太原可以战后放弃,但绝不能不战而弃。在11月2日确定守城主将的军事会议上,当众多将领都缄默不语的时候,傅作义挺身而出:“弃土莫如守土光荣,太原城我守!”投归晋绥军二十年,从保定陆军军官学校的“十三太保”,到今天的第七集团军司令兼第35军军长、绥远省政府主席,你阎长官知人善任,我傅作义涌泉相报!

指挥城市保卫战,对于傅作义而言可谓得心应手。1927年,在与冯玉祥国民军的战争中,初露锋芒的傅作义率领一个团坚守天镇三个月,从众多晋绥军青年军官中脱颖而出,年仅32岁即被擢升为中将师长。北伐战争中,傅作义兵出险道,穿越太行,奇袭涿州,在张学良的包围和猛攻之下,以不足万人的孤军死守涿州百日,为晋军赢得善守之名,而他本人,也成为享誉军界的守城名将。

尽管傅作义也渴望延续昔日的辉煌与荣耀,然而,从忻口和娘子关撤退下来的部队溃不成军,纷纷绕城而过,“依城野战”变成了孤城独战。站在太原城头,迎着初冬的北风,远眺陷入死寂的城北工业区和士兵猥集的日军阵地,傅作义感受到了一股苍凉与萧瑟,他明白,保卫太原,注定将是一个不可能完成的任务。但是,明知不可为而为之,才是真正的军人。在军官会议上,傅作义告诉大家:“我们已经躺进了棺材里,就差盖盖子啦!”,随后,他下令封死城门,将一手带出来的第35军顶上了城防第一线,在东、北两个日军主攻方向上,分别布防着孙兰峰旅和董其武旅。而事实上,在总数一万余人的几支守城部队中,也只有第35军能堪重任。

有人曾将第35军比喻成傅作义的亲儿子、命根子,其实傅作义与第35军之间那种血脉相连的感情恐怕早已超越了父子之情。是他,将这支地方部队淬砺成与国军五大主力齐名的王牌精锐,他们一度纵横阖捭所向披靡;是他,给了这些晋绥子弟不屈的风骨,鲁英麟、郭景云两任军长先后自戕殉职;是他,铸就了第35军不灭的忠魂,百灵庙大捷、奇袭包头、会战绥西、收复五原,他们为国家和民族立下赫赫战功,从1933年的长城抗战起,这支军队在抗日战场上为国捐躯的将士累计超过三万人。 |

|

|

|

如今,寻找第35军的照片远比寻找他们对手的照片难得多

这是我找到的唯一一张:第35军开赴平地泉 |

|

11月7日早晨,日军发起猛攻,北城东半部和城东北角是攻击重点,日军炮兵在飞机的指示下,从四周高地向太原猛烈炮轰,东北段城墙逐渐被打成缺口,崩落的碎砖土块在城下摊成斜坡,日军步兵以坦克为掩护沿着打开的缺口轮番冲击。黄昏时分,一股数百人的日军突入城内,占领小教场,守军顽强反击,却始终无力将其歼灭,双方就在对峙中度过了一个不眠之夜。

随着夜幕的降临,炮火声暂时平息了下去,稀疏的枪声仍然不时传来,那是双方的零星交火和城内的敌特在打黑枪。昏暗的星光下,傅作义再一次登上太原城墙,他努力辨认着眼前的每一个身影,这些熟悉的面庞中,很多人十年前就曾经与他并肩征战于天镇和涿州,十年后,还将继续追随他守卫华北和北平。然而,这些同生共死十余年的袍泽中,再也找不到第35军副军长曾延毅。“军人不能有钱,有了钱就怕死。”傅作义的忧虑不无道理,就在这一天的上午,曾延毅带领几名侍从越城而逃。做为保定军校的同窗和涿州保卫战的患难之交,曾延毅在这个时刻的不辞而别,留给傅作义的,既有部属背叛的愤怒,更有因第35军出现贪生怕死之辈的惭愧。

11月8日拂晓,日军步兵在飞机大炮和坦克的配合下,从东、北两面猛攻城垣,大北门城楼被燃烧弹击中,四重檐的城楼火焰弥漫,如同一支冲天的火炬。密集的炮火覆盖之后,一些地段三丈多高的城墙被炸得不足两丈,数百名日军于11时再次从城东北角缺口涌入城内,他们与盘踞小校场的日军会合后,开始向周边扩张,双方展开激烈的巷战。在城内日军的接应和掩护下,日军飞机搭载着士兵一次次从大校场强行降落,向城内增兵,守城部队虽然配属了一个高射炮连,但却无力阻止日军这种近乎疯狂的冒险行动。 |

|

|

|

日军攻击太原城 |

|

|

日军一部由太原东北段缺口攻入太原 |

|

|

日本朝日新闻社画报,左上图与右上图为日军攻击太原,右下图航拍的太原城全影 |

|

|

日军攻击太原的宣传画 |

|

暮色苍茫,又一个夜晚即将来临,但激烈的枪炮声却并没有随之平息,观察哨将最新的消息带回了指挥部:一部分日军正在向城南和河西迂回,并且已经占领汾河桥。一旦日军完成对太原城垣的包围并发动全面攻势,负责防守西、南方向的两支弱旅很难抵御日军的进攻,其它守城部队也将因为腹背受敌而陷入绝境。大势已去,继续困守孤城只能徒增伤亡,两名高级僚属终于鼓足勇气向傅作义提出了撤离的建议。一代守城名将,曾经梦想在太原续写守城神话的傅作义,面对现实的无奈,最终顺应部属的要求下达了撤退命令,守城部队陆续撤离,太原保卫战结束。

太原保卫战,是太原会战的最后一战,许多此战的亲历者为后人留下了珍贵的文史资料和专著,近年来的影视作品中,电影《太行山上》、电视连续剧《彭雪枫》也都有反映太原保卫战的剧情和画面。

突围后的傅作义率领残部撤至石楼休整,电请上级给予处分,阎锡山一度准备追究他失守太原的责任,但因为卫立煌下达过“相机撤退”的手令以及蒋介石的反对而作罢。一年之后,由于在太原失守以及同中共合作上与阎锡山产生隔阂,傅作义接受了蒋介石的任命,从此脱离晋绥军。1949年,太原的阎锡山和北平的傅作义先后陷入重围,在四面楚歌的彷徨与新保安的哀痛之中,阎锡山的十余份电报未能坚定昔日下属们的信心,二十万人齐解甲,傅作义以“和平解放”的方式结束了他曾被誉为“守城名将”的军人生涯。

太原沦陷之后,日军陆续开进太原,一组照片记录下了那些不堪回首的历史瞬间。首义门,这座铭记辛亥风云的纪念碑式的建筑,如今却成为日军入城的标志,他们骑着高头大马耀武扬威地从巍峨的门楼下通过,城门上站立着高举太阳旗欢呼的日军士兵。另一张日军入城的照片拍摄于大北门,尽管原图中并没有明确标示,但根据记载,大北门城楼在战火中被焚毁,照片上的断壁残垣印证了拍摄地点。率先冲进山西省政府的是冈崎部队,一名骄狂的士兵用刺刀在门柱上刻字,在宣示占领的同时也给这座城市留下了刺骨的伤痛。入城后的日军士兵列队街道两旁,等待着长官的检阅,曾经彰显中华民族传统价值观念的一座座牌坊,成为侵略者炫耀武功的背景。 |

|

|

|

日军由首义门进入太原 |

|

|

日军由大北门进入太原 |

|

|

1937年11月9日,最先冲进山西省政府的日军冈崎部队在柱子上刻字 |

|

|

左图为日军由大北门入城,右图为日军在山西省政府牌坊前警戒 |

|

|

日军在山西省政府牌坊前警戒 |

|

|

日本画报上的“太原落城” |

|

|

日本画报上的“太原攻略”,上图为日军由大北门进入太原的另一场景 |

|

|

日本朝日新闻社画报上的太原入城,右上图为日军在太原街道上列队,背景为牌坊 |

|

|

日本画报,右图为日军在大北门城门上 |

|

|

持军旗准备入城的日本关东军察哈尔派遣兵团士兵 |

|

|

准备入城的日军,近景为太原某座城门的瓮城,远影可见太原古城的某座角楼 |

|

|

1937年11月,日军板垣师团在太原举行慰灵式 |

|

太原保卫战结束的11月8日,后来成为太原沦陷纪念日,为了警示后人居安思危、勿忘国耻,从2000年开始,太原市每年都要在这一天试鸣警报。小北门无言,但我相信,每当警报声响彻全城的时候,它和我们一样,也在静静聆听,那刺耳的警报声,总让人想起他曾经的烽火岁月。相对于其它七座城门,小北门无疑是幸运的,同样是经历了战争的洗礼和拆除城墙的热潮,它虽然被剥去了包砖,但最终幸存了下来。小北门的门洞和它西侧近百米的夯土城墙之所以能够逃脱被拆除的命运,有人说是因为解放军最早从这里攻入太原,不过,更接近于历史真相的原因是,紧靠小北门有一个靶场,为了保证打靶时的安全而特意保留下了这段城墙。

经历了一次又一次兵燹与战乱的小北门,就象一位阅尽沧桑的老兵,满面风霜,羸老的躯体上遍布历史的伤痕,在失去七位兄弟之后,只能孤独地迎送着一个又一个的寒来暑往。2003年,做为“太原建城2500周年”系列纪念活动中的一个项目,小北门被修葺一新,重新包砖并复建了城楼。如果小北门有灵,他一定宁愿永远孤寂下去,也不愿忍受浮躁与喧嚣,更不会接受别人在他苍老的面庞上肆意涂脂抹粉再披上一件俗气而且根本不属于自己的外衣。如果小北门有灵,他更愿意回到七十年前,回到烽火蔽日的1937。 |

|

|

|

|

1949年4月24日,解放军首先由小北门攻入太原 |

|

|

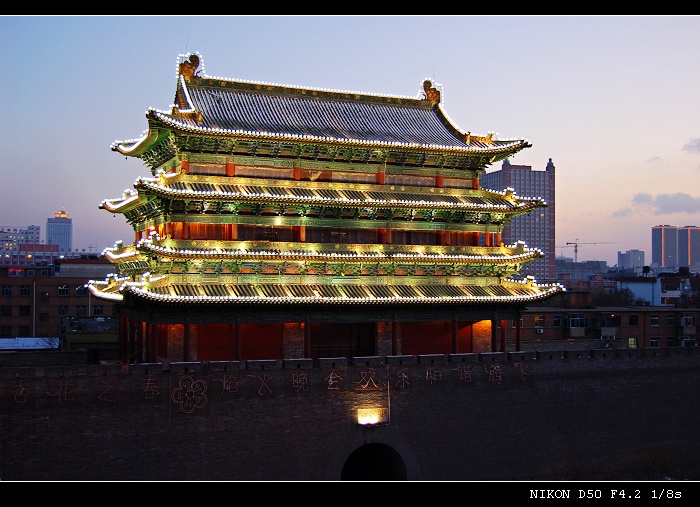

复建的拱极门楼城 |

|

|

元霄夜晚的拱极门 |

|

|

小北门卫星地图 |

本文来源:本站原创;本文作者:张珉,转载请先与作者联系 |

太原道制作 http://www.tydao.com

( 2009-02-20 ) |

太 原 道

>>

山西纪实

>> 百年浮华总目录 |