|

百年浮华——太原历史文化遗存扫描

第五部:英勇勋章——司令部大楼 |

|

1945年9月的一天,太原新民北正街,侵华日军华北方面军第一军司令部,一个车队疾驰而入,从车上跳下的中美两国军人没有理会执枪致敬的日军哨兵,径直走入了司令部大楼。在等级森严、尉官和校官必须脱鞋才能进入的楼层里,他们的军靴与大理石地面碰撞出一阵阵清脆的响声。日军第一军司令官澄田睐四郎中将毕恭毕敬地的站在办公室门口,迎接着美军受降小组的伊尔拜少校和第二战区司令长官部作战课课长贾文波一行。结束了非正式询问和视察之后,麦凯恩上尉和撒宁中尉这两名美国军人难以抑制内心的兴奋与激动,在澄田睐四郎的一脸惊愕之中,向空中连续鸣枪以宣示对日军第一军司令部的占领。在这个中美日三个国家的民族性格展露无遗的时刻,骄傲虚荣的美国人很难理解中国人面对胜利时的不卑不亢与从容淡泊,他们更无法察觉出贾文波平静的外表下,隐藏着远甚于美国人的喜悦与自豪。八年来,衣锦荣归回故乡,是晋绥军将士们千千万万心灵的祈望,重新站在这地方,胜利的战场,年轻的岁月在呼唤,所有迷茫的过往,英雄的土壤,壮志和热血又一次激荡在胸膛,八年坚持不懈的峥嵘往昔,闪耀着永恒不灭英雄的光芒,浸润在忻口的热血,八年化碧,成为铭记晋绥军抗战功绩的英勇勋章。

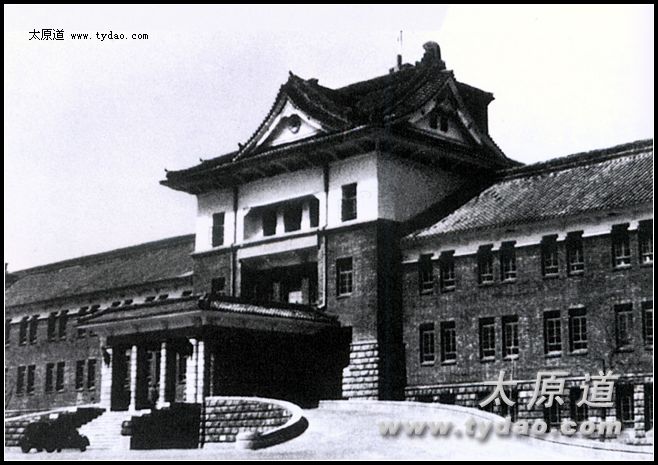

原侵华日军第一军司令部大楼,今天仍然矗立在太原市的新民北街。六十余年前,当这座在太原还为数不多的钢筋混凝土大楼落成的时候,它的豪华气派超越了当时太原的所有近代建筑。不过,很多人也许并不知道,同样是在这片土地上,六百余年前曾经诞生过一座恢宏壮丽的宫殿建筑群——晋王府,它的面积占到了明代太原城的六分之一,这座王府的主人,就是封藩于太原的明太祖朱元璋第三子晋王朱棡及其子孙们。

清朝初年,一场燃烧月余的“天火”结束了晋王府270年的浮华旧梦,徒留一片苍凉荒僻的废墟。沉寂百年之后,清军“标太三营”清理晋王府废墟,将其辟建为军营。“标太三营”属“绿营兵”中的“精骑兵”,简称“精营”,这一名称逐渐演化为地名,“精营西二道街”、“精营东二道街”、“精营中横街”等街巷名沿用至今。在新建军营之外,精骑营还将晋王府废墟东侧的荒地拓展为“大教场”,用于演武操练。每当校阅之时,大校场上“剑戟辉煌,鸣镝传响,马声啾啾,金鼓喧扬”。从那个时候起,大教场及其周边一带,就成为历代太原驻军的传统驻地,而后来紧依“大校场”形成的一条街巷,则被命名为“教场巷”,上一部《蚂蚁部队》中提及的“工程师楼”,就座落在教场巷东侧,以至于教场巷一度被更名为“工程师街”。

大教场在民国时期仍被继续使用,但它留给晋绥军的记忆却不堪回首,不是被用来执行军法就是成为敌军破城的“木马”。1928年,河南建国豫军樊钟秀部进犯山西时,失守辽县的晋绥军第10旅旅长蔡荣寿被枪决于此。1937年9月,失守天镇的第61军军长李服膺,也是在这里被执行枪决的。1937年11月的太原保卫战中,让傅作义和太原守军不曾预料到的是,昔日振奋军威的大校场,竟成为太原最脆弱的“软肋”,在城内小股日军的配合下,日军飞机搭载着突击部队一次次强行降落于大校场,不断向城内增兵,成为太原失守的直接原因之一(太原道注:关于太原保卫战及日伪时期建筑,请看百年浮华第六部:傅作义的守与弃)。

日军占领太原后,占用山西大学堂教学楼做为指挥部,不久,他们决定在城内建造司令部大楼,也许是因为对于空降太原的大校场情有独钟,大楼最终选址于此。1941年,这座占地面积约20000平方米的建筑落成了,大楼坐北朝南,地上四层,地下一层,在西式钢筋混凝土主体建筑上,创造性地为主楼加上了中式十字歇山顶以及精美的装饰。与山西大学堂、国民师范、川至医学专科学校、博爱医院、同蒲大楼、省银行大楼、组碧楼等同时代建筑相比,这座由日本人设计建造的大楼蕴含着更丰富的中国传统风格,成为那个时代的代表之作(太原道注:以上建筑,均将在以后章节中一一介绍)。

司令部大楼在以后的岁月里,又先后被山西保安总队司令部和山西省军区占用,解放太原的炮弹曾穿透屋顶直击会议室,元霄节的烈焰更是让它险些被付之一炬。历经风雨和磨难之后,这个近代历史的鲜活见证和珍贵标本容颜依旧,并成为太原市文物保护单位。前两年,我在接待一位外地朋友时,从杨家峪驶出东山高速公路后偶然绕行到新民北街,时值夕阳西下,金色的阳光洒满整个院落,在大楼的外墙和装饰物上映射出饱满而深沉的色彩,就在擦肩而过的匆匆一瞬,朋友发出了一声惊呼:“好气派的大楼!”这位朋友在结束他的行程后,将司令部大楼评定为太原最具代表性的近代建筑。 |

|

|

|

历史图片:原侵华日军第一军司令部大楼 |

|

六十三年前的那一天,重新回到这地方,面对侵略者留下的这件最大的战利品,贾文波的心情,就象历史给予晋绥军的评价一样,是极其矛盾和复杂的。对于贾文波乃至晋绥军而言,司令部大楼,既承载着屡战屡败、丧师失地的耻辱,又见证了浴血坚持、最终赢得胜利的荣耀。

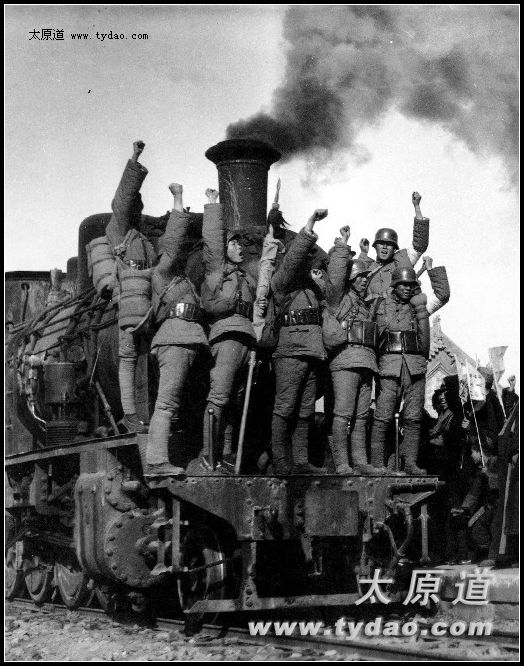

六十三年后的今天,我又来到这地方,楼宇依旧,旗正飞扬,哨兵挺立,宛如昨日,穿透时空的目光在我眼前叠映出一段布满划痕与斑点的旧时影像,正在注视着我的哨兵仿佛似曾相识,一样的年青,一样的鲜活,只是恍惚间,他的身影已经被替换成身穿灰色粗布军装、扛着“山西造”步枪的晋绥军士兵。回到家中,在夜深人静的时候,打开电脑里的图片,一群质朴而又富有朝气的面庞扑面而来,挺直的脊梁支撑着不屈与顽强,高擎的臂膀振奋出救亡的呐喊,这是一群普普通通的晋绥军士兵,他们也许目不识丁,他们可能满嘴粗话,他们中的一些人甚至每天都离不开大烟,但是,倘若时光倒流七十年,他们就是你我别无选择的父兄,正是这些可亲可敬的三晋子弟,在中华民族最危险的时候发出了强劲的吼声,用自己的生命和热血保卫着家园,保卫着亲人。 |

|

|

|

历史图片:晋绥军士兵 |

|

|

晋绥军的炮兵,图中的“一三”式山炮和山寨版美式“汤姆森”冲锋枪都是由太原兵工厂制造的 |

|

晋绥军,一段落满尘埃的陈旧记忆,一个让年青人倍感陌生的历史名词,但是,做为山西人,我们不能也不应该将他们遗忘。这支纵横阖捭近半个世纪的地方军事集团,开端于辛亥革命中的太原起义,终结于太原战役的隆隆炮声,它的历史贯穿了民国的大陆岁月,对当时的政治和军事形势都产生过举足轻重的影响。巅峰时代,经过四次扩军的晋绥军一度拥有25万人的规模,成为阎锡山发起“中原大战”、挑战蒋介石权威的资本。

显著的地域性是晋绥军最重要的特征,山西百姓,是他们的衣食父母;三晋子弟,是这支军队的主要兵源;保境安民,是他们义不容辞的职责。无论盛衰强弱,晋绥军的根始终在山西。草创之初,军阀环伺,强敌觊觎,晋绥军先后击退了冯玉祥的国民军、樊钟秀的建国豫军以及张作霖的奉军等军阀的进攻,牢牢掌控着山西这块根据地;鼎盛之时,晋绥军坐拥晋冀察绥四省和京津两市,但他们的大本营始终没有离开过山西;民族危亡的之机,山西大部沦陷,晋绥军“宁在山西牺牲,不到它乡流亡”,始终战斗在表里山河。晋绥军的这种地域性与阎锡山对山西的割据统治密切相关,因此,虽然军帽上佩戴着青天白日徽章,但晋绥军一直保持着相对的独立性,即使到了解放战争时期,阎锡山的军务处副处长雷良如还因为将晋绥军编制机密泄露给军统系统的绥署二处,而被冠以私通共产党的罪名遭到处决。

民国之初,军阀林立,城头变幻大王旗,中华大地成为他们你方唱罢我登场的舞台。1930年初,全国反蒋力量麇集太原共商大计,各地大小军阀仅派出代表的,就有冯玉祥、李宗仁、韩复榘、石友三、樊钟秀、孙殿英、唐生智、宋哲元、马鸿逵、刘湘、张学良等十余家。喧嚣之后,这些军阀大多成为昙花一现的匆匆过客,强盛一时的东北军、西北军等地方军事集团,最终不是分崩离析就是成为一盘散沙。与此形成鲜明对照的是,晋绥军却体现出一种超乎寻常的凝聚力,无论内忧外患,始终保持着完整的体系和统一的指挥。与某些地方军事集团盛产“三姓家奴”不同,晋绥军在历次战争中鲜有叛将。1930年,中原大战失利之后,西北军各部大多望风而降,晋绥军众多高级将领也收到了故旧甚至蒋介石亲笔写来的劝降信,但他们无一例外的选择了回归山西。在这次大撤退中,最后接到撤离命令的,是扼守运河渡口的一支连队,在确认不再有友军通过这个生命通道之后,他们才踏上了艰难而又充满传奇色彩的归乡之路。两千里的行程危机四伏,这支弱小疲弊的百人孤旅穿行在陌生的土地上,一路先后遭遇西北军、红枪会、地方民团、东北军的围追和紧逼,但无论前方的道路多么漫长和险恶,都无法阻挡这群普通士兵回家的渴望和对于晋绥军的归属感。

晋绥军的这种凝聚力,很大程度上源于阎锡山的统帅才能。阎锡山善于拉拢和控制部下,他对部下控制之严密、部下对他之忠诚都是其它军阀所不能比拟的。阎锡山一生中只有两次离开过晋绥军,一次是中原大战失利之后避居大连,一次是太原解放前夕飞往南京商讨和谈条件,即使是在晋绥军最后的谢幕时刻中,远在千里之外的阎锡山也依然牢牢掌控着这支身陷绝境的军队。

阎锡山毕业于日本陆军士官学校,他格外重视对于官兵的正规化军事教育和提拔军校毕业的军官,因此,晋绥军的中高级军官基本都是科班出身,这其中又以“保定系”为主。晋绥军的13名重要将领曾被称为“十三太保”,即杨爱源、孙楚、梁培璜、杨澄源、傅作义、王靖国、赵承绶、李生达、李服膺、楚溪春、鲁英麟、董英斌、陈长捷,他们全部毕业于保定陆军军官学校。除了十三太保,担任过晋绥军高级将领的还有商震、徐永昌、张培梅、张荫梧、郭宗汾、郭景云、董其武等人。对于很多疏于近代风云的年青人而言,这些名字也许只是一个个陌生的符号,但是,他们都以不平凡的经历在民国军事人物志中为自己占据了一席之地,他们有的入主民国军事中枢,有的成为新中国的开国上将,读完他们的奋斗史,在为他们个人的兴衰荣辱与悲欢离合感慨之余,不能不叹服:晋绥军,真可谓英才荟萃,将星闪耀!

那么,晋绥军的战斗力究竟如何呢?历史研究者们对此众说纷芸,甚至出现了一些截然相反、自相矛盾的说法。的确,在这支军队的征战史上,既创造过辉煌的战绩,也有过不可思议的失败,如何评价就是仁者见仁,智者见智了。不过,有一点似乎是得到了大家的公认,那就是晋绥军的善守之名。曾有军史爱好者评议民国十大经典守城战,晋绥军十而有其三,涿州、临汾、太原三场城市保卫战榜上有名。这一评议未必全面和客观,但至少从一个侧面映证了这支军队的防守能力。一些人习惯将晋绥军称为“顽军”,看来,这“顽军”之“顽”,并非浪得虚名。

在前几年热播的电视连续剧《亮剑》中,很多人因为358团团长楚云飞而第一次知道了晋绥军,但他们却不清楚这支山西的军队为什么要在名称中加上一个“绥”字。晋绥军之“晋”,指的自然是山西,而“绥”,指的是当时的绥远省,这个省直到1954才被撤销,划入内蒙古。

绥远省的疆域,大致相当于今天内蒙古中西部,呼和浩特、包头两座内蒙古最大的城市,当年均在其管辖范围内。早在清代,绥远道做为山西四道之一隶属于山西,道台衙门驻归化城,也就是今天的呼和浩特旧城。一代又一代走西口的山西人经营和开发着绥远,在创造繁荣的同时也最终定居于此,内蒙

中西部地区至今仍生活着上千万山西移民后代,上百年过去了,乡音无改,习俗依旧,他们与地地道道的山西人尤其是晋北人没有任何差别。

民国初年,袁世凯出于自身利益的权衡而实行了“晋绥分治”。1926年,阎锡山在与冯玉祥国民军的战争中获胜,取得绥远的合法控制权。从此,晋军更名为晋绥军,绥远的最高行政长官也长期由晋绥军高级将领兼任,商震、徐永昌、傅作义先后担任过绥远都统或绥远省政府主席,大批编余裁减的晋绥军官兵参加“绥西屯垦”,使绥远成为塞上谷仓。

抗日战争时期,绥远与山西被日军物理分隔,山西再一次失去了绥远的控制权,但此后直至新中国建立之前,绥远仍由接受中央任命的原晋绥军将领傅作义、董其武控制,绥远,依然是山西人的天下,正是因为这个原因,太原解放时,部分阎锡山的部下在突围之后,将逃亡的目的地选择在了绥远。值得一提的是,目前活跃于中国政坛的一些山西籍高官,也是当年绥远晋绥军旧将的后代。

绥远之于晋绥军,还有着更重要的特殊意义,1936寒冬的绥远烽火将晋绥军推上了风口浪尖,面对伪蒙军对绥东的进犯,当时兼任绥远省政府主席的傅作义率领晋绥军发起反击,冒着零下42度的严寒奇袭百灵庙,并最终取得绥远抗战的胜利,傅作义、阎锡山因此成为风头一时的抗日英雄。在此期间,蒋介石飞抵太原,与阎锡山商讨收复百灵庙、商都的问题,这也是蒋介石四次太原之行中的第三次。 |

|

|

|

晋绥军将领王靖国、傅作义、赵承绥在绥远 |

|

|

1934年秋,蒋介石视察绥远。

前排左起:王靖国、宋哲远、蒋介石、宋美龄、刘芸生、傅作义 |

|

|

历史图片:绥远抗战中的晋绥军 |

|

1937年,抗日战争爆发,国民政府军事委员会划分战区,阎锡山出任第二战区司令长官,作战区域为山西、绥远、察哈尔等地,全力以赴的晋绥军和赴晋参战的中央军、八路军、地方部队一起,义无反顾地投入了抗日战场。

1937年的那个秋天,对于晋绥军而言,寒冷而又阴翳,先是连阴雨在晋北下了十来天,接着,9月19日,农历中秋节,雁门山上大雪纷飞,老乡传言:“三关戴孝,不祥之兆!”就在这个天气诡异的九月,由板垣征四郎、东条英机率领的日军第五师团、察哈尔派遣兵团大举进犯山西。按照阎锡山的构想,第二战区将组织大同会战,与日军决战于晋北,然而,天镇战役的失利使得大同会战计划落空,晋北尽行失陷,第二战区转而在内长城一线组织平型关战役。9月28日,日军避实就虚,出其不意的突破茹越口,威胁平型关守军后方,第二战区各部被迫全线撤退。平型关战役中,阵亡于茹越口的第203旅少将旅长梁鉴堂,成为晋绥军牺牲在抗日战场上的第一位将军。也就是在这次战役中,八路军第115师在平型关外伏击了日军的一支辎重部队,取得平型关大捷,几个月后,当师长林彪穿着这次大捷中缴获的日军呢子大衣转进晋西时,被晋绥军哨兵误伤,一枪击落马下,身负重伤并留下伴随终生的严重后遗症。

做为晋北通往太原的咽喉,忻口是保卫山西省会的最后一道屏障。平型关战役结束之后,第二战区迅速布署忻口战役,计划利用忻口的有利地形和国防工事抗击日军。为了给忻口赢得布防时间,晋绥军王靖国第19军临危受命,担负崞县和原平的阻击任务。奉命坚守原平的晋绥军第196旅,血战10天,五千之旅仅五百余人生还,旅长姜玉贞殉国。事后,国民政府军事委员会授予第196旅“荣誉旅”称号,追赠姜玉贞为陆军中将。

1937年9月到11月,以保卫太原为重心的山西抗战后来被统称为“太原会战”,太原会战包括天镇战役、平型关战役、忻口战役、娘子关战役和太原保卫战,它成为抗战初期华北战场上规模最大、战斗最激烈、持续时间最长、战绩最显著的会战,而忻口战役,则是太原会战中的“凡尔登”。

第二战区在忻口战役中共集中 了包括晋绥军、中央军在内的6个集团军,先后投入兵力近20万人,日军参加忻口战役的兵力共约

7万余人,并配有350余门大炮,150余辆战车和300架飞机。

1937年10月13日,忻口战役在南怀化打响,战况空前激烈,主阵地南怀化仅D日就易手13次之多。在日军强大的地空立体攻击下,中国军队几乎是日耗两个团,火力的悬殊使得很多年青的战士一枪未发就的牺牲在日军的炮火中,第9军中将军长郝梦龄、第94师少将师长刘家麒、独立第5旅少将旅长郑廷珍先后殉国。烈士们的鲜血浸润着忻口的每一寸土地,将它凝聚成牢不可破的血肉长城,一度长驱直入的日本侵略军被阻滞在忻口举步维艰,曾经狂妄的号称只要一个师团就能荡平山西的板垣征四郎,此时也不得不悲观的认为,日军可能遭受“七七事变”以来的重大失败。 |

|

|

|

1937年10月,太原市民为奔赴忻口前线的晋绥军将士壮行 |

|

|

1937年10月,晋绥军将士在清晨步出太原古城,奔赴忻口前线 |

|

|

晋绥军机枪手对空射击日军飞机 |

|

|

以上两张图片来源于网络,原图注释为忻口战役中的中国军队 |

|

忻口战役中,双方争夺与活动的范围遍及主阵地及其周边的高地和村庄,但是,有一个村庄却成为例外,中日双方都没有进驻,晋绥军之所以放弃这个防御阵地,并非它无足轻重,而是因为在山西方言中,它的名字与“难存”谐音,这个村庄就是崞县兰村。兰村是晋绥军高级将领李服膺的故乡,由他捐建的学校至今犹存,现在的名称是原平市兰村中学。然而,当1937年的战火燃烧到这里的时候,李服膺,这位军人却无法再拿起枪来保卫自己的家园。天镇战役失利之后,李服膺被追究责任,阎锡山的亲信、山西省政府主席赵戴文的义子、国民政府军事委员会军法总监唐生智的同学,这些深厚的人脉关系也无法让他逃脱严厉的处分。在省府大堂经过简单审讯之后,李服膺随即被押往大校场执行枪决,成为晋绥军历史上被处以极刑的最高级别将领。关于李服膺的罪与罚,当时在晋绥军内部就引发了不同意见,60余年后的今天,仍有不少人为他鸣不平。失守天镇,李服膺自然是罪无可赦,但处罚之重,却是大多数人都始料未及的。

10月26日,就在忻口前线激战犹酣之际,山西东大门娘子关失守,溃退的守军始终无法组织有效的阻击,平定、阳泉相继陷落,忻口守军陷入腹背受敌的险境,阎锡山下令前线部队于11月2日晚撤出阵地,忻口战役结束,六天之后,日军攻陷山西省会太原。

从1937年9月到11月,短短两个月多的时间里,曾经富裕安定的“模范省”山河破碎、省会沦陷,这样的结果让很多人难以接受,然而,我们不得不承认,一个长期落后、积弊深重的农业国家在抵御先进工业化国家的侵略时,暂时的失利与退让是必然的,这是实力悬殊的结果,更是我们必须面对的现实。做为弱国,尊严的捍卫与自由的传承,取决于国家和军队有没有战而不屈、牺牲到底的意志和决心,有没有用血肉之躯抵御钢铁洪流的勇气和血性,中国历史上的很多封建王朝没有做到,满清政府没有做到,但是,在八年抗战中,我们做到了。艰苦卓绝的忻口会战,以五万五千人的伤亡阻滞日军23天,毙伤敌军一万余人,包括晋绥军在内的中国军队用实际行动回答了这个问题。

抗日战争中,晋绥军做出了重大牺牲,元气大伤,仅抗战之初的几个月,兵员就减少了一半左右,直到晋绥军最终谢幕,它的实力再也没有恢复到抗战前的水平。太原沦陷之后,晋绥军转战晋西,“宁在山西牺牲,不到它乡流亡”,始终战斗在表里山河。壶口瀑布北侧的克难坡,成为第二战区司令部和山西省政府的战时驻地。人们常说,壶口的巨浪发出了中华民族的最强音,那么,在抗战最艰苦的岁月里,中华民族的最强音,同样出自千千万万晋绥军战士的喉咙里。 |

|

|

|

忻口战役纪念碑 |

|

|

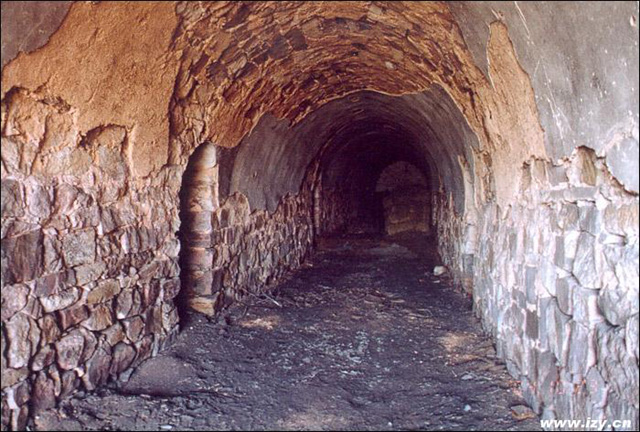

曾在忻口战役中发挥重要作用的晋绥军战备窑洞 |

|

|

曾在忻口战役中发挥重要作用的晋绥军战备窑洞 |

|

漫长的八年抗战终于赢得了日月重光,1945,成为中华民族扬眉吐气、充满光明与希望的一年。这一年的8月15日,日本宣布无条件投降。8月21日,日军代表飞赴芷江洽降。8月25日,中国战区划分为16个受降区,其中,第二战区为第14受降区,由阎锡山担任受降主官,受降地点为太原。9月9日,中国战区受降仪式在南京陆军总部大礼堂举行,随后,各受降区陆续开始接受日军投降。16个受降区的受降时间主要集中在九月,受降仪式的举行地点,大多选择在了各个战区、方面军的司令部或前进指挥所的驻地,例如上海、长沙、郑州、杭州、济南、南昌等等;也有一些则选择在了适宜举行大型活动的场所,例如,北京的故宫太和殿、广州的中山纪念堂、武汉的中山公园新礼堂、台北的中山堂,值得一提的是,第五战区的受降仪式是在漯河山西会馆举行的。如果按照以上惯例,太原举行受降仪式的最佳地点,一个是第二战区司令长官部,也就是督军府;另一个是海子边的中山公园,这里是太原举办大型活动的主要场所。然而,这两个地点最终都没有入选,第二战区参谋长郭宗汾认为:我们是战胜者,日军是战败者,在澄田睐四郎签字投降之前,他们仍然占据着第一军司令部,我们应首先占领其司令部,俘虏其官兵,然后在那里完成受降。据此,阎锡山将第二战区受降仪式举行地点确定为日军华北方面军第一军司令部。

在这个胜利的九月,贾文波又一次来到了新民北正街,与上一次迥然不同的是,昔日的阴霾与肃杀一扫而光,大门口的日军哨兵也已撤去,二百名全副武装的晋绥军士兵整齐地排列在司令部大楼前,准备执行仪仗和接管任务。

受降会场设在司令部大楼的三层会议室,会场正面是受降席,受降席的对面,却没有按照惯例设置投降席。就座于受降席的第二战区司令长官阎锡山和他的参谋长郭宗汾,今天都换上了笔挺的将校呢军服,胸前佩满了勋章。参加受降仪式的,还有美军太原受降小组的伊尔拜少校、麦坎恩上尉、撒辛中尉和通信上士方宁。

9月13日上午11时,受降仪式开始,侵华日军华北方面军第一军司令官澄田睐四郎垂手步入会场,来到受降席前,依次将他的军帽、中将军衔和指挥刀一一摘下,呈放在受降席前方的几案上,而山西日军的装备、物资交接清单和图册,此前已经移交给第二战区。接着,两名日军军官一左一右拉展开“大日本帝国华北派遣军第一军”军旗,走到受降席前,两人把军旗对叠收起后,横放在澄田平伸的双臂上,澄田接过军旗后,面向受降席行鞠躬礼,双手过顶呈献军旗。投降程序结束之后,阎锡山发表受降讲演,寥寥数语,言简意赅:谴责日本对中国的侵略,赞扬第二战区官兵浴血奋战,恭维美军协同作战。最后,受降团全体拍照留念,太原受降仪式完成。

就在阎锡山与美军受降小组成员进入司令办公室,准备在这里开始胜利午宴的时候,澄田及其随从已经被带上早已准备好的汽车黯然离开,他们甚至没有心情与曾经发号施令四年之久的司令部大楼挥手告别,此时此刻,这些随时可能受到战犯指控的俘虏更关心的是自己的命运。看着被汽车扬起的尘土渐渐散去,贾文波心里明白,无论在过去的八年他们如何的飞扬跋扈,终归逃不脱败亡的命运,他们不可能带走这片土地上的任何东西,无论是亲手修建的司令部大楼,还是离去时荡起的一颗尘埃。

尘埃落定,贾文波的目光又投向了准备接管司令部的晋绥军士兵,整齐的队列,熟悉的面庞,一样的年青与鲜活,看着这些浴血八年、生死与共的袍泽,贾文波的内心涌动着一种莫明的感动与亲切,眼前仿佛又出现了忻口那些不屈的身影和不灭的英魂。八年来,衣锦荣归回故乡,是晋绥军将士们千千万万心灵的祈望,重新站在这地方,胜利的战场,年轻的岁月在呼唤,所有迷茫的过往,英雄的土壤,壮志和热血又一次激荡在胸膛。昔日承载着伤痛与耻辱的司令部大楼,从今天开始,将永远成为铭记胜利与荣耀的英勇勋章,闪耀着永恒不灭英雄的光芒。

请看第六部:傅作义的守与弃——小北门 |

|

|

|

未能找到太原受降仪式的图片,上图为中国战区在南京举行仪式的受降仪式 |

本文来源:本站原创;本文作者:张珉,转载请先与作者联系 |

太原道制作 http://www.tydao.com

( 2008-12-26 ) |

太 原 道

>>

山西纪实

>> 百年浮华总目录 |